La lucha por crear un “estado comunal”, demuestran que el futuro humano requiere la creación de una sociedad comunal, una sociedad de, por y para los productores asociados.

JOHN BELLAMY FOSTER, editor de Monthly Review y profesor emérito de sociología en la Universidad de Oregón.

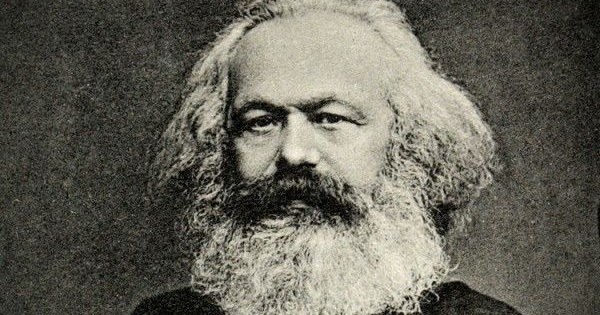

“En última instancia, el comunismo es lo único importante del pensamiento de [Karl] Marx”, observó el teórico político húngaro-británico RN Berki en 1983. 1 Aunque esto fuera una exageración, es innegable que la amplia concepción de Marx de la sociedad comunal/comunismo constituyó la base de toda su crítica a la sociedad de clases y su visión de un futuro viable para la humanidad.

Sin embargo, han sido pocos los intentos de abordar sistemáticamente el desarrollo de este aspecto del pensamiento de Marx a medida que emergió a lo largo de su vida, debido a la complejidad de su enfoque sobre la cuestión de la producción comunal en la historia y los desafíos filosóficos, antropológicos y político-económicos que esto planteó, extendiéndose hasta nuestros días.

Aun así, el enfoque de Marx sobre la sociedad comunal es de genuina importancia no solo para comprender su pensamiento en su conjunto, sino también para ayudar a guiar a la humanidad a superar la jaula de hierro de la sociedad capitalista.

Además de presentar una antropología filosófica del comunismo, profundizó en la historia y la etnología de las formaciones sociales comunales reales. Esto condujo a investigaciones concretas sobre la producción y el intercambio comunales. Todo ello influyó en su concepción del comunismo del futuro como una sociedad de productores asociados.

En nuestra época, la producción y el intercambio comunales, así como elementos de un estado comunal, se han desarrollado, con distintos grados de éxito, en diversas sociedades socialistas tras revoluciones, en particular en la Unión Soviética, China, Cuba, Venezuela y otras partes del mundo.

La comprensión de Marx de la historia, la filosofía, la antropología y la economía política de la sociedad comunal/colectiva constituye, por lo tanto, una importante fuente de comprensión y visión, no solo respecto al pasado, sino también al presente y al futuro.

La ontología social de la producción comunal

Marx fue producto, desde su más temprana edad, de la Ilustración radical, influenciado en este sentido tanto por su padre, Heinrich Marx, como por su mentor y futuro suegro, Ludwig von Westphalen. A esto se sumó su profundo encuentro con la filosofía idealista alemana, ejemplificada por la obra de G. W. F. Hegel.

Marx fue un consumado estudioso de la antigüedad griega, dedicado a intensos estudios tanto de Aristóteles, a quien consideraba el más grande de los filósofos griegos, como de Epicuro, el principal pensador materialista del mundo helenístico. Completó su tesis doctoral sobre la filosofía de la naturaleza de Epicuro en 1841, emergiendo como un materialista que pronto se comprometió con la idea del comunismo .

Marx leyó ¿Qué es la propiedad? de Pierre-Joseph Proudhon ya en 1842. Sin embargo, junto con otros pensadores radicales en Alemania en la década de 1840, primero abordó los debates sobre los movimientos comunistas contemporáneos que surgían en Francia como resultado de la difusión de estas ideas a Alemania en El socialismo y el comunismo en la Francia actual (1842) del funcionario prusiano Lorenz von Stein y en Socialismo y comunismo (1843) de Moses Hess, que tomó la forma de un comentario crítico sobre von Stein. Hess fue cofundador en enero de 1842 del periódico liberal Rheinische Zeitung , del que Marx se convirtió en editor en jefe en octubre de 1842.

Una de las primeras tareas de Marx como editor fue responder a las acusaciones de que el Rheinische Zeitung era un periódico comunista debido a la publicación de dos artículos sobre vivienda y formas comunistas de gobierno, y un artículo sobre los seguidores de Charles Fourier, todos escritos por Hess.

La respuesta de Marx en nombre de la Rheinische Zeitung fue muy circunspecta, ni apoyando ni oponiéndose al comunismo, aunque dejó claro que “la Rheinische Zeitung … no admite que las ideas comunistas en su forma actual posean siquiera realidad teórica, y por lo tanto puede desear aún menos su realización práctica ”. Marx menciona aquí a Fourier por primera vez, junto con Victor Prosper Considérant y Proudhon, refiriéndose también a la idea del comunismo en La República de Platón . 4

Para la mayoría de los pensadores de la época, la cuestión del comunismo era simplemente una oposición a la propiedad privada y se trataba de forma puramente filosófica, en gran medida desde un punto de vista idealista.

Hess consideraba que la sociedad se había originado en un pacto social entre individuos, a diferencia de la noción epicúrea del establecimiento de un contrato social original entre grupos de parentesco, que fue derrotado y luego resucitado en formas más limitadas, mediadas por la clase, tras las revueltas sociales y la muerte de los reyes; y del sentido aristotélico de la humanidad como un animal político/social. 5

La visión individualista de la propiedad de los primeros socialismos francés y alemán reflejó la influencia de Proudhon, quien, siguiendo a Jean-Jacques Rousseau, no logró distinguir entre propiedad privada y propiedad en general, y la consideraba simplemente un “robo”. 6

Por lo tanto, Proudhon no comprendió la noción de propiedad como teniendo su principio activo en la apropiación de la naturaleza. Su análisis negaba implícitamente la universalidad de la propiedad en la sociedad humana y, más específicamente, la existencia de la propiedad común, como se describe en Hegel y Marx. Sin embargo, para Hegel, la propiedad, incluso si surge universalmente en la apropiación de la naturaleza, existía como un derecho abstracto solo como propiedad privada. El derecho abstracto, por lo tanto, condujo a la disolución de la propiedad común. 7

En contraste con estas visiones burguesas dominantes, que penetraron en el pensamiento socialista, la propia perspectiva de Marx era a la vez histórica y materialista. Los humanos fueron desde el principio animales sociales. La producción, basada en la apropiación de la naturaleza para fines humanos, fue originalmente comunal y se llevó a cabo en común.

El dominio completo de la propiedad privada como apropiación/producción alienada solo surgió bajo el capitalismo, precedido por “miles de siglos” de historia humana. 8 Marx se basó desde el principio en su amplio conocimiento de la filosofía e historia de la antigua Grecia y Roma y en rastros de la historia germánica temprana, como lo revelaron César en La guerra de las Galias y Tácito en su Germania, que Marx tradujo en 1837. 9

A lo largo de su vida, Marx continuó explorando cualquier evidencia histórica y antropológica que estuviera disponible con respecto a la producción, el intercambio y la propiedad comunales, al tiempo que consideraba la lógica interna de la producción comunal a través de concepciones filosóficas y económicas. Como estudiante de la antigüedad clásica, probablemente habría estado al tanto de los relatos antiguos de las comunidades domésticas en la India con labranza común de la tierra, registrados por el almirante Nearco de Alejandro Magno y relacionados por Estrabón. 10

Los vestigios del antiguo sistema germánico Mark de tenencia común y producción colectiva de la tierra sobrevivieron durante la vida de Marx en la región alrededor de Tréveris, donde creció. Su padre, abogado, había discutido con él las ramificaciones de estos derechos de propiedad colectiva en su juventud. 11 Los signos de derechos consuetudinarios que se transmitían desde los bienes comunes de la época feudal eran evidentes en toda la Alemania de principios del siglo XIX.

En el mismo mes en que abordó la cuestión del comunismo en el Rheinische Zeitung , Marx escribió su primer artículo de economía política sobre «Debates sobre la Ley de Robos de Madera», en el que defendió firmemente los derechos consuetudinarios del campesino renano que habían persistido hasta la era moderna relacionados con la eliminación de madera muerta (junto con hojas y bayas muertas) de los bosques, un acto que luego fue criminalizado. En este contexto, exploró cómo dichos derechos consuetudinarios estaban siendo expropiados sistemáticamente por los terratenientes en connivencia con el estado. “Lo único que nos sorprende”, declaró, “es que al dueño del bosque no se le permita calentar su estufa con los ladrones de leña”. 12

La crítica de Marx a la propiedad privada en las décadas de 1840 y 1850 dependía de una concepción ontológica de los seres humanos que enfatizaba las relaciones sociales y comunales que surgían de la apropiación de la naturaleza.

La mayor parte del conocimiento concreto de la historia de la antigüedad en Europa antes de mediados del siglo XIX dependía de fuentes griegas y romanas antiguas. Como escribió Eric Hobsbawm en la introducción a las Formaciones económicas precapitalistas de Marx (parte de los Grundrisse de este último, escritos en 1857-1858), «Ni una educación clásica [europea] ni el material entonces disponible hicieron posible un conocimiento serio de Egipto y el antiguo Medio Oriente». 13

Esto también era cierto para la India, Ceilán y Java en diversos grados, aunque allí Marx pudo confiar en los relatos cuestionables de los administradores coloniales británicos y holandeses. El breve análisis de las relaciones de propiedad comunal bajo los incas en Perú, incluido en la Historia de la Conquista del Perú de William Prescott (1847), ocuparía un lugar importante en el análisis de Marx en los Grundrisse y El Capital . Desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVI, la tribu predominante de la formación social inca en los actuales Perú, Ecuador y Bolivia se subdividió en 100 comunas de clanes (ayllu), que gradualmente se transformaron en comunas aldeanas. 14

Antes de la “revolución en el tiempo etnológico” que dio origen a los estudios antropológicos modernos, a partir de 1859, el conocimiento histórico y antropológico de la producción comunal en las primeras sociedades basadas en el parentesco y la tributación, disponible para Marx, era limitado. 15

Por lo tanto, su conocimiento histórico y antropológico de la producción comunal en sus primeros años se centraba considerablemente en la sociedad de clases de la antigua Grecia y Roma, donde las formas de producción comunal anteriores habían dejado su huella. Sin embargo, se basó en su profunda comprensión ontológica del trabajo y la producción en sociedad, lo que le permitió desarrollar un análisis profundo que, al menos en sus líneas generales, sigue siendo relevante en la actualidad.

Subyacente a todo el análisis de Marx estaba su ontología materialista del trabajo humano y la producción introducida por primera vez en sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 y que se convirtió en la base de su concepción materialista de la historia como se presentó en 1845-1846 en la Ideología alemana, escrita con Federico Engels. En la ontología social de Marx, el trabajo y la producción eran un proceso social en el que los individuos tomaban parte como seres sociales. La historia humana podía percibirse en «modos de apropiación» cambiantes. 16

Toda cultura humana estaba arraigada en la realidad del trabajo humano y la apropiación de la naturaleza, y por lo tanto en la formación de relaciones de propiedad dentro de las comunidades, que originalmente eran comunidades de parentesco. La primera forma de propiedad representada en La ideología alemana fue la propiedad tribal, asociada con la caza y la recolección y las primeras formas de agricultura. Estas se caracterizaban por «la unidad original entre una forma particular de comunidad (clan) y la propiedad correspondiente en la naturaleza». Aquí la división del trabajo permaneció sin desarrollar. La sociedad era patriarcal, mientras que las primeras formas de división del trabajo se asociaban con el desarrollo de la «esclavitud latente en la familia». En esta descripción inicial de la sociedad tribal en Marx, aún no se menciona directamente la producción o la propiedad comunal. 17

Cabe destacar que en La ideología alemana no se hace referencia al «comunismo primitivo [original]», término que ni Marx ni Engels emplearon jamás, salvo en referencia al «sistema comunal asiático», la forma eslava de tenencia de la tierra y, de forma algo más tenue, a los precursores del marco alemán. No se aplicaba a las sociedades de caza y recolección.

Estas últimas, aunque comunales en sus acuerdos, no se consideraban modos de producción en sentido estricto, sino sociedades de parentesco clanesco. El uso del término «comunismo primitivo» para describir específicamente a las sociedades de caza y recolección fue una importación posterior en la Segunda y la Tercera Internacionales. 18

La segunda forma histórica de propiedad en La ideología alemana es “la antigua propiedad comunal y estatal”, que surge “de la unión de varias tribus en una ciudad por acuerdo o por conquista, y que todavía está acompañada por la esclavitud”. 19 La “propiedad de la tierra” privada en la antigüedad, como Marx explicó más tarde en sus Cuadernos etnológicos , surgió “ en parte de la disociación de los derechos individuales de los parientes o miembros de la tribu de los derechos colectivos de la Familia o Tribu … en parte del crecimiento y la transmutación de la Soberanía del Jefe Tribal ”.

La propiedad privada de la tierra, por lo tanto, fue inicialmente mediada por la propiedad comunal de la tierra (ager publicus), y sin embargo gradualmente sirvió para introducir relaciones de clase que debilitaron el orden colectivo. 20

La noción de la “antigua comuna y Estado” que gobernaba las relaciones sociales en la antigüedad se asociaba con la polis como una sociedad gobernada comunitariamente, surgida de relaciones tribales anteriores. Como escribió Patricia Springborg en “Marx, la democracia y la antigua polis”, la polis era “una comuna urbana en la que coexistía la propiedad privada y la propiedad comunal”. La polis griega, en la concepción de Marx, explicó Springborg, mantenía “en suspenso las formas tribales y comunales, al tiempo que inauguraba el Estado como fenómeno”. 21

La economía y, a su vez, el Estado, como argumentaron Hegel y Marx, y posteriormente Karl Polanyi, aún no se habían desvinculado de la polis. Por lo tanto, la alienación del Estado respecto de la sociedad civil en el sentido moderno aún no existía, lo que permitía la persistencia de las formas comunales, junto con las divisiones de clase. 22

Para Marx, la esclavitud, aunque constituía en muchos sentidos el fundamento material de la polis griega de la edad de oro, estaba subordinada al orden comunal que regía las relaciones de propiedad, surgido de las relaciones de parentesco previas. El auge de la propiedad móvil y del dinero, en particular la acuñación de monedas, que comenzó en Lidia en el siglo VII a. C., tuvo el efecto de intensificar las distinciones de clase. Este desarrollo fue crucial para explicar los orígenes y la expansión de la antigua esclavitud, a la vez que contribuyó a la posterior disolución del antiguo orden comunal de Grecia y Roma. 23

De hecho, aunque enfatizó fuertemente el papel de la esclavitud en la antigüedad, Marx nunca caracterizó a la sociedad antigua como un “modo de producción esclavista” real, como luego se volvería común en la teoría marxista. Así, en Passages from Antiquity to Feudalism de Perry Anderson, se nos dice que la “innovación decisiva” del antiguo mundo grecorromano fue la “escala masiva de esclavitud” o el “modo de producción esclavista”. 24

En contraste, Marx vio la producción esclavista en la antigüedad como un atributo secundario de la forma comunal y estatal, asociada con el crecimiento del dinero y el comercio. En esencia, la polis estaba arraigada, desde tiempos primordiales, en relaciones tribales o de parentesco, como en la fratría griega, de la cual surgirían sus divisiones de clase entre la aristocracia y el demos(en el caso de Atenas) con el crecimiento de la propiedad privada. Marx vio la esclavitud como una especie de añadido. Sin embargo, esto no le impidió señalar en los Grundrisse, con las épocas doradas de la Atenas de Pericles y la Roma de Augusto claramente en mente, que económicamente “el trabajo forzado directo es el fundamento del mundo antiguo; la comunidad se basa en esto como su fundamento”. 25

Las persistentes críticas a la adquisición ilimitada de riqueza, que desempeñaron un papel tan destacado en la filosofía griega, desde Aristóteles hasta Epicuro, fueron caracterizadas por Marx (y por los eruditos clásicos hasta nuestros días) como resultado de cambios en la sociedad que se remontaban principalmente a los primeros indicios de una economía monetaria, principalmente en los intersticios y en las naciones comerciales, abriendo el camino a la búsqueda sistemática de la riqueza por sí misma y desestabilizando las relaciones sociales previas. 26

Como escribió Marx: «Todas las formas anteriores de sociedad —o, lo que es lo mismo, de las fuerzas de producción social— naufragaron debido al desarrollo de la riqueza. Por lo tanto, aquellos pensadores de la antigüedad con conciencia denunciaron directamente la riqueza como la disolución de la comunidad». 27

La economía política de la sociedad comunal

“Todos los tratados de economía política”, escribieron Marx y Engels, “dan por sentada la propiedad privada ”. 28 En oposición a esto y en línea con Hegel, Marx insistió en que “toda producción es apropiación de la naturaleza por parte de un individuo dentro y a través de una forma específica de sociedad. En este sentido, es una tautología decir que la propiedad (apropiación) es una condición previa de la producción”, mientras que afirmar que la producción es idéntica a la propiedad privada es negar la mayor parte de la historia humana.

La producción y la propiedad comunales constituían la “economía natural” de la sociedad, que había prevalecido en un nivel bajo de desarrollo de las fuerzas productivas. La propiedad privada surgió con la sociedad de clases y la división del trabajo, y solo se convirtió en la forma de propiedad dominante bajo las relaciones de producción capitalistas. 29

“ Propiedad ”, escribió Marx en los Grundrisse, “significa originalmente—en su forma asiática, eslava, clásica antigua, germánica—la relación del sujeto trabajador (que produce o se autoreproduce) con las condiciones de su producción o reproducción como si fueran suyas”. Aquí se refería con la forma “asiática” principalmente a las comunidades aldeanas de la India y Java; con la forma “eslava”, a la mir rusa, o comuna campesina, que todavía persistía en el siglo XIX; con la forma “clásica antigua”, a las relaciones comunales todavía evidentes en la polis griega; y con la forma germánica, a la antigua tradición de Mark, en la que la comuna se reflejaba en las tribus alemanas que “se reunían ” periódicamente sobre una base colectiva, aunque no “estaban juntas”. 30

Marx también se refirió a la propiedad comunal tal como se evidenciaba en los celtas. Tácito escribió en su Germania respecto a las tribus germánicas: «Las tierras, proporcionales a su número, se asignan a su vez para la labranza por todo el cuerpo de agricultores. Luego las dividen entre ellos según su rango; la división se facilita gracias a las amplias extensiones de tierra cultivable disponibles. Las tierras de labranza se cambian anualmente, y aun así sobra». 31 Se reconocía que en muchas sociedades comunales, «el individuo no tiene propiedad alguna distinta de la comuna, sino que es simplemente su poseedor», según los principios del usufructo comunal.

Una parte del plustrabajo se destina invariablemente a la «comunidad superior» para su reproducción. 32 En tales situaciones, «la pertenencia a la comuna sigue siendo el presupuesto para la apropiación de la tierra y el suelo, pero, como miembro de la comuna, el individuo es propietario privado» de una «parcela particular». 33

Tanto en los Grundrisse como en El Capital, Marx hizo gran hincapié en las relaciones comunales peruanas bajo los incas. Basándose en el trabajo de Prescott, Marx señaló que en la sociedad inca un individuo «no tenía poder para enajenar o aumentar sus posesiones» con respecto a la tierra, que era de propiedad comunitaria y redistribuida cada año. En El Capital, se refirió al Perú bajo los incas como teniendo una «economía natural» o economía no mercantil, y al «comunismo artificialmente desarrollado de los peruanos». Lo que fascinó a Marx con respecto al Perú fue que era una «sociedad en la que las formas más elevadas de economía, por ejemplo, la cooperación, una división desarrollada del trabajo, etc.» se «encontraban aunque no [existía] ningún tipo de dinero» y una «comunidad de trabajo».

En algunas otras formaciones sociales, como las comunidades eslavas, Marx enfatizó que si bien el intercambio monetario ocurría en las relaciones externas, no estaba «en el centro de la sociedad comunal como el elemento constituyente original». Incluso en el Imperio romano en su máximo desarrollo, el «sistema monetario» solo dominaba en el ejército. 34

Marx consideraba el “sistema comunal asiático”, representado por las comunidades aldeanas aún existentes, como uno de los principales ejemplos de la “unidad original” entre los trabajadores y las condiciones naturales de producción. Insistió en que “toda una colección de patrones diversos (aunque a veces solo sobreviven vestigios) [de ‘ propiedad comunal primitiva ‘] seguía existiendo en la India, donde el “trabajo comunal” podía verse en su forma espontáneamente evolucionada”.

De hecho, “un estudio cuidadoso de las formas asiáticas, en particular las indias, de propiedad comunal indicaría que la desintegración de las diferentes formas de propiedad comunal primitiva da lugar a diversas formas de propiedad. Por ejemplo, los prototipos de la propiedad privada romana y alemana se remontan a ciertas formas de propiedad comunal india”. La forma asiática de propiedad en las comunidades aldeanas representaba una forma (teóricamente) anterior al modo griego y romano antiguo. 35

En el análisis de Marx de las formaciones económicas precapitalistas, Hobsbawm señaló que “las formas orientales [asiáticas] (y eslavas) son históricamente las más cercanas a los orígenes del hombre, ya que conservan el funcionamiento de la comunidad primitiva (aldeana) en medio de una superestructura social más elaborada y tienen un sistema de clases insuficientemente desarrollado”. 36

A menudo se dice que Marx y Engels hicieron gran hincapié en la idea de un “modo asiático” de producción, que suele describirse, basándose más en Karl Wittfogel que en Marx, como una sociedad en la que la necesidad de grandes proyectos de irrigación, y por ende de un vasto trabajo colectivo, condujo al crecimiento de un estado centralizado y despótico, o a una hipertrofia del estado. Sin embargo, hay poca base para esto en Marx. Aunque Marx empleó la noción de un modo asiático en el prefacio de su Contribución a la economía política de 1859, casi nunca utilizó el término y finalmente lo abandonó por completo. Además, si bien Marx se refirió en ocasiones a un estado despótico que gestionaba grandes proyectos de irrigación, su análisis se dirigía generalmente a las propias comunidades aldeanas, a las que consideraba colectivas autosuficientes que exhibían propiedad, producción e intercambio comunales tanto en la agricultura como en la pequeña manufactura (producción artesanal).

Estas comunidades aldeanas indias, que él identificó explícitamente con el «comunismo primitivo», exhibieron una tenacidad de existencia que apuntaba a una antigüedad incluso mayor que la de la «antigua comuna y estado» de Grecia y Roma. Además, a diferencia de las antiguas Grecia y Roma, la esclavitud no constituía la base económica de la sociedad asiática. Aunque estas sociedades a menudo adoptaban una forma tributaria despótica, esto no negaba para Marx la naturaleza comunal de la propiedad/producción en las propias comunidades aldeanas. Sin embargo, el despotismo desde arriba, junto con la colonización, a menudo condujo a su estancamiento en términos de mera reproducción simple.

La naturaleza económica de la producción y el intercambio comunales, indicó Marx en los Grundrisse, residía en su atención a las necesidades humanas colectivas y al desarrollo del individuo social. “El carácter comunal de la producción convertiría al producto en un producto comunal, general, desde el principio” no mediado por el intercambio de mercancías. “El intercambio que originalmente tiene lugar en la producción… no sería un intercambio de valores de cambio sino de actividades” y valores de uso. Dicha producción/intercambio comunal estaría “determinado por las necesidades y los propósitos comunales [e] incluiría desde el principio la participación del individuo en el mundo comunal de los productos”.

Por su propia naturaleza, la producción comunal no está determinada post festum por el mercado, permitiendo que el capital medie en todas las relaciones de producción, sino más bien ex ante sobre principios comunales a través de los cuales se presupone el carácter social de la producción desde el principio. 40 En este sentido, la producción sobre la base de la propiedad comunal, en un contexto moderno, argumentó, tendría que llevarse a cabo “de acuerdo con un plan social definido”, que “mantenga la proporción correcta entre las diferentes funciones del trabajo y las diversas necesidades de las asociaciones” de trabajadores. 41

En la sociedad capitalista, según Marx, «El tiempo lo es todo, el hombre no es nada; es, como mucho, el cadáver del tiempo. La calidad ya no importa. La cantidad por sí sola lo determina todo». 42 En cambio, en lo que respecta a la producción comunal, el tiempo de trabajo como pura cantidad es crucial, pero no tiene la última palabra:

La determinación del tiempo sigue siendo, por supuesto, esencial. Cuanto menos tiempo necesite la sociedad para producir trigo, ganado, etc., más tiempo obtendrá para otras producciones, materiales o intelectuales. Al igual que en el caso de un individuo, la multiplicidad de su desarrollo, su disfrute y su actividad dependen de la economización del tiempo. La economía del tiempo, a la que se reduce toda economía en última instancia, también depende de ella. La sociedad también debe distribuir su tiempo de forma intencionada para lograr una producción adecuada a sus necesidades generales. Así, la economía del tiempo, junto con la distribución planificada del tiempo de trabajo entre las diversas ramas de la producción, sigue siendo la primera ley económica sobre la base de la producción comunitaria.

En este caso, se convierte en ley aún más. Sin embargo, esto es esencialmente diferente de la medición de los valores de cambio (trabajo o productos) mediante el tiempo de trabajo. El trabajo de los individuos en la misma rama de trabajo, y los diversos tipos de trabajo, difieren entre sí no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. 43

Es cierto, Marx escribió a Engels en 1868, que « ninguna forma de sociedad puede impedir que el tiempo de trabajo disponible regule la producción de una u otra manera. Pero mientras esta regulación no se efectúe mediante el control directo y consciente de la sociedad sobre su tiempo de trabajo —lo cual solo es posible bajo la propiedad común—, sino mediante la fluctuación de los precios de las mercancías», el resultado es la anarquía de la sociedad de clases capitalista y la incapacidad de satisfacer la «jerarquía de… necesidades». Bajo la economía mercantil generalizada del capitalismo, las necesidades humanas y sociales más apremiantes —incluido el libre desarrollo del individuo—, en lugar de constituir los objetivos principales de la producción, se convierten en obstáculos para la acumulación. 44

El poder productivo emergente del trabajo como cooperación a través del cual los trabajadores se convierten en miembros de un «organismo trabajador» existía antes del capitalismo. Como Marx escribió en El Capital, la «cooperación simple», que logró «estructuras gigantescas», era evidente en las obras colosales de «los antiguos asiáticos, egipcios, etruscos», y, como había señalado en otra parte, en las de los incas del Perú. Las primeras civilizaciones en Asia «se encontraron en posesión de un excedente que podían aplicar a obras de magnificencia o utilidad y en la construcción de estas su control sobre las manos y los brazos de casi toda la población no agrícola ha producido monumentos estupendos que aún indican su poder». 45

Estas diversas sociedades no mercantiles fueron capaces de extraer excedentes como tributo de una población mayoritariamente agrícola. Esto se ajustó al modelo de las economías naturales, o lo que ahora se denomina ampliamente el modo de producción tributario o de pago de tributos, que abarcó numerosas civilizaciones precapitalistas desde la antigüedad hasta el feudalismo, la mayoría de las cuales conservaron relaciones comunales o colectivistas en la base de la sociedad.

Como señaló Samir Amin, el «modo tributario» surgió de los «modos de producción comunales» anteriores. «Añade a una comunidad aldeana aún existente un aparato social y político para la explotación de esta comunidad mediante la exacción de tributos». Aunque varió sustancialmente en diferentes épocas y lugares, constituyó «la forma más extendida de las sociedades precapitalistas » .

De los comunes/comunas medievales a la Comuna de París de 1871

Hasta principios de la época moderna, las aldeas campesinas europeas se basaban en derechos consuetudinarios sobre la tierra, a menudo acompañados de una pequeña producción mercantil. Por lo tanto, la transición del feudalismo al capitalismo en Europa, al igual que en Inglaterra a partir del siglo XV, dependió de la disolución de los derechos consuetudinarios y el cercamiento de los bienes comunes, generando así un proletariado moderno, un proceso que duró siglos. Los bienes comunes o propiedad comunal, incluso presentes en el feudalismo y otras formas de producción tributaria, se asociaban con derechos colectivos de apropiación, a la vez que se orientaban a valores de uso y formas de intercambio no mercantiles. Mientras que la propiedad privada en una economía mercantil generalizada es enajenable, la propiedad comunal de la tierra no lo es, y se basa en los derechos consuetudinarios de una comunidad o localidad en particular.

Como señala el historiador Peter Linebaugh, «los derechos comunes están arraigados en una ecología particular con su agricultura local». 48 En la sociedad medieval, las comunidades campesinas tenían derechos consuetudinarios a la apropiación de la tierra/naturaleza que ponían límites a los derechos correspondientes de los señores feudales a la tierra.

A menudo se piensa que los bienes comunes medievales de Inglaterra simplemente se basaban en los bienes comunes propiamente dichos (bosques, pantanos y prados sin cultivar utilizados para el pastoreo y para materiales y recursos naturales), pero los bienes comunes en este sentido estricto no podían separarse de los campos comunes en sí, que rodeaban directamente las ciudades y pueblos, que normalmente se mantenían en cultivo mediante el arado colectivo, con las franjas de tierra distribuidas de tal manera que se garantizara la igualdad de los aldeanos en el acceso a la tierra más fértil. 49

Marx escribió extensamente en El Capital y en otras publicaciones sobre el cercamiento de los bienes comunes como crucial para el desarrollo del capitalismo y los medios brutales utilizados en su expropiación forzosa, comentando sobre «la estoica paz mental con la que el economista político considera la violación más descarada de los ‘derechos sagrados de la propiedad’ y los actos más groseros de violencia contra las personas, tan pronto como son necesarios para sentar las bases del modo de producción capitalista». 50

La noción de sociedad comunal siempre ha estado vinculada a la cuestión de la estructura de mando político de la sociedad, así como a la propiedad y la producción, lo que plantea la cuestión del gobierno comunal. A finales de la época medieval, en particular en el norte de Italia y Flandes, surgieron comunas urbanas o ciudades autónomas basadas en juramentos vinculantes entre ciudadanos iguales (generalmente ricos), desafiando las nociones feudales de rango y vasallaje. Las comunas urbanas medievales se construyeron en torno a gremios y, por lo tanto, adoptaron la forma de oligarquías mercantiles gremiales, formando la cuna de la burguesía. La era feudal también generó concepciones utópicas de las comunas urbanas, surgidas de una burguesía naciente. 51

El gobierno de la ciudad de París tras la toma de la Bastilla en 1789 se conoció como la Comuna de París. Fue de esta Comuna de París anterior, surgida de una revolución burguesa, de la que la Comuna obrera revolucionaria de París de 1871 tomaría su nombre. 52

Muy alejada de las comunas medievales anteriores, e incluso de la Comuna de París de 1789, la efímera Comuna de París de 1871, surgida durante la guerra franco-prusiana, representó, según Marx, no la construcción de un nuevo poder estatal, sino la negación del poder estatal y, por ende, de la relación dual alienada entre el Estado y la sociedad civil. Constituyó un auténtico orden comunal urbano obrero revolucionario del siglo XIX, que culminaría tras setenta y dos días en una masacre de los comuneros por parte del Estado francés.

Para Marx, la Comuna de París apuntaba a una nueva estructura de mando político comunal que, al romper con el Estado capitalista como poder superior a la sociedad, desempeñaba funciones análogas a este, aún afectadas por el orden burgués del que había surgido. Se introdujo el sufragio universal masculino. Los funcionarios electos debían recibir salarios comparables al salario general de los trabajadores, con revocación inmediata de los elegidos si no acataban los mandatos de sus electores.

La Comuna abolió la pena de muerte, el trabajo infantil y el servicio militar obligatorio, a la vez que eliminó las deudas. Los trabajadores se organizaron en cooperativas para gestionar las fábricas, con planes de organizar las cooperativas en un gran sindicato. Se creó un sindicato de mujeres, así como un sistema de educación laica universal. 53 Como Marx escribió en La guerra civil en Francia(1871):

La Comuna pretendía abolir la propiedad de clase que convierte el trabajo de la mayoría en riqueza de unos pocos. Aspiraba a la expropiación de los expropiadores. Quería hacer realidad la propiedad individual transformando los medios de producción, la tierra y el capital, ahora principalmente medios de esclavización y explotación del trabajo, en meros instrumentos de trabajo libre y asociado. —¡Pero esto es comunismo, comunismo «imposible»!… [En efecto,] si la producción cooperativa no ha de seguir siendo una farsa y una trampa; si ha de sustituir al sistema capitalista; si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional según un plan común, asumiéndola así bajo su propio control y poniendo fin a la anarquía constante y a las convulsiones periódicas que son la fatalidad de la producción capitalista, ¿qué otra cosa podría ser sino comunismo, comunismo «posible»?…

Esta fue la primera revolución en la que se reconoció a la clase obrera como la única clase capaz de iniciativa social… La gran medida social de la Comuna fue su propia existencia laboral. Sus medidas especiales no podían sino presagiar la tendencia a un gobierno del pueblo por el pueblo… Otra medida de esta formación obrera fue la entrega, a las asociaciones de trabajadores, bajo reserva de indemnización, de todos los talleres y fábricas cerrados, independientemente de si los respectivos capitalistas se habían fugado o habían preferido declararse en huelga. 54

Para Marx, la Comuna de París, con todas sus debilidades, había demostrado que, en una república obrera, ya no era necesario un poder estatal por encima de la sociedad civil, junto con la abolición de la propia sociedad civil burguesa.

La Comuna de París fue una comuna urbana que prefiguró una república obrera en su conjunto, basada en la producción colectiva bajo un plan común y una gobernanza social democrática, constituyendo así una fase inicial en la transición hacia una sociedad comunista más plena. «La Constitución Comunal habría devuelto al cuerpo social todas las fuerzas hasta entonces absorbidas por el parásito del Estado que se alimentaba y obstaculizaba la libre circulación de la sociedad». 55

Esta visión global de la conformación de la sociedad comunal, agudizada por la experiencia de la Comuna de París, se reflejó en la Crítica del Programa de Gotha de Marx, escrita en 1875. Para Marx, la Comuna de París de 1871 había representado la forma por fin descubierta de “la dictadura revolucionaria del proletariado”, destinada, creía él, a derrocar la dictadura de clase del capital, constituyendo un orden nuevo, más democrático, en la transición al socialismo/comunismo.

En el comunismo plenamente desarrollado, tal como lo imaginaron Marx y Engels, no habría un Leviatán del poder estatal por encima de la sociedad. El Estado se “extinguiría” gradualmente a medida que la estructura de mando político se transfiriera a la población en general, reemplazada por lo que Engels llamó simplemente comunidad/comuna . 56

Tampoco habría sociedad civil en el sentido burgués. La economía se gestionaría según un plan común en el que las decisiones se tomarían principalmente ex ante por los productores asociados, no post festum por el mercado. El trabajo creativo sería la primera necesidad de la vida, de modo que el libre desarrollo de cada uno se convertiría en la base del libre desarrollo de todos. La estructura general de la economía sería la de una sociedad cooperativa basada en la propiedad común de los medios de producción, regida por el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad .

En la sociedad cooperativa basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no intercambian sus productos, ya que ahora, a diferencia de la sociedad capitalista, el trabajo individual ya no existe de forma indirecta, sino directamente como parte integrante del trabajo total. En dicha sociedad, la satisfacción comunitaria de necesidades, como escuelas, servicios de salud, etc., aumentaría enormemente proporcionalmente, al igual que el desarrollo cultural en general. Las fuentes de vida, es decir, la tierra y la naturaleza, se convertirían en propiedad común para beneficio de todos. 57

Al delimitar el carácter general de la producción, Marx escribió en El Capital : «La libertad, en esta esfera [determinada por la necesidad natural], solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, gobiernen el metabolismo humano con la naturaleza de manera racional… lográndolo con el menor gasto de energía», en el proceso de promover el desarrollo humano sostenible. 58

El metabolismo social alienado entre la humanidad y la naturaleza sería superado. Como Marx indicó al principio de sus Manuscritos Económicos y Filosóficos, «el comunismo, como naturalismo plenamente desarrollado, equivale al humanismo, y como humanismo plenamente desarrollado equivale al naturalismo; es la auténtica resolución del conflicto entre el hombre y la naturaleza». 59

La revolución en el tiempo etnológico

En 1859 se publicó El origen de las especies de Charles Darwin, que por primera vez proporcionó una sólida teoría de la evolución natural, y una «revolución en el tiempo etnológico» estrechamente relacionada, resultante del descubrimiento de restos humanos prehistóricos en la cueva de Brixham, en el suroeste de Inglaterra.

El descubrimiento de la cueva de Brixham amplió en miles de siglos el período en el que se reconocía la existencia de seres humanos en la Tierra. Anteriormente se habían encontrado restos humanos, a veces acompañados de instrumentos primitivos, incluyendo los primeros restos neandertales en el valle de Neandertal, en Alemania, en 1856. Aunque menos espectaculares que el descubrimiento neandertal, los restos de la cueva de Brixham no dejaron lugar a dudas sobre «la gran antigüedad de la humanidad». 60

El resultado fue una gran fiebre para explorar los orígenes evolutivos y antropológicos de los seres humanos, la naturaleza de las sociedades primitivas y los orígenes de la familia, el estado y la propiedad privada, en obras como Evidencias en cuanto al lugar del hombre en la naturaleza (1863) de Thomas Huxley; Evidencias geológicas de la antigüedad del hombre (1863) de Charles Lyell; Tiempos prehistóricos (1864) de John Lubbock; Comunidades aldeanas en Oriente y Occidente (1871) de Henry Sumner Maine; Sociedad antigua (1877) de Lewis Henry Morgan; y La aldea aria en la India y Ceilán (1880) de John Budd Phear. En Alemania, Georg Ludwig von Maurer continuó la investigación que había comenzado en 1854 con su gran obra sobre la marca alemana, Introducción a la historia de la marca, las constituciones de aldeas y pueblos y el poder público .

Entre 1880 y 1882, Marx compuso una serie de extractos de las obras de Morgan, Phear, Maine y Lubbock, conocidos como sus Cuadernos Etnológicos. Un año antes, había tomado extensas notas de los estudios etnológicos del joven sociólogo ruso Maxim Kovalevsky, cuyo manuscrito, Propiedad Comunal de la Tierra: Causas, Desarrollo y Consecuencias de su Disolución, trataba las relaciones comunales en la India, Argelia y Latinoamérica. 61 Entre 1880 y 1881, tomó fragmentos de Java; o cómo administrar una colonia (1861), de William B. Money.

El origen del interés de Marx por los estudios etnológicos al final de su vida quedó claramente ilustrado por su respuesta al trabajo de Maurer sobre la Marca alemana, en el que este demostró de forma concluyente que la Marca tenía una base comunitaria más sólida de lo que se creía.

En una carta a Engels en 1868, Marx indicó que estas investigaciones etnológicas de Maurer y otros revelaron, sin saberlo, que era crucial «mirar más allá de la Edad Media hacia la era primitiva de cada nación, y que [esto] corresponde a la tendencia socialista».

Sin embargo, Maurer y otros investigadores etnológicos similares, como el filólogo e historiador cultural Jakob Grimm, Marx comentó, no mostraron una comprensión real de esta tendencia: «Se sorprenden entonces de encontrar lo más nuevo en lo más antiguo». Las formas comunales supervivientes, vestigios de comunidades más igualitarias del pasado, apuntaban dialécticamente a la futura sociedad comunista desarrollada. 62

Dados sus estudios previos detallados sobre la propiedad comunal y la gobernanza comunal en las sociedades, Marx pudo incorporar estos nuevos descubrimientos en toda su riqueza sin alterar fundamentalmente su enfoque básico, desarrollado a lo largo de su vida. En sus Cuadernos etnológicos, el enfoque a menudo está en las relaciones comunales. Veintisiete pasajes de La sociedad antigua de Morgan que abordan la propiedad comunal, la vivienda y la tenencia de la tierra son resaltados por Marx con líneas paralelas dibujadas junto a ellos en los márgenes o con breves comentarios. 63

Aun así, aquí se puso mucho más énfasis que en el trabajo anterior de Marx en las relaciones basadas en el parentesco y el género, ya que dieron forma a estas comunidades. Estaba particularmente impresionado por los estudios de Morgan sobre los Haudenosaunee, llamados la Confederación Iroquesa por los franceses y la Liga de las Cinco Naciones por los ingleses, que representaban una sociedad anterior basada en clanes (basada en gens). «Todos los miembros de la gens iroquesa», escribió Marx, basándose en Morgan, eran » personalmente libres, obligados a defender la libertad de los demás «. Los haudenosaunee construyeron grandes casas comunales que albergaban a varias familias. Morgan las describió en su libro «Casas y vida doméstica de los aborígenes americanos» (1881) como «suficientemente grandes para albergar a cinco, diez y veinte familias, y cada hogar practicaba el comunismo en su forma de vida». 65 En palabras de Morgan, citadas y enfatizadas por Marx: «Este (un plan social superior) será un renacimiento, en una forma superior, de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gentes [sociedad comunal tradicional]». 66

La comprensión de Marx de la propiedad como algo que surge originalmente de la apropiación de la naturaleza eliminó el mito de los pueblos sin propiedad utilizado para justificar la expropiación de la tierra por parte de los colonos europeos. En sus extractos interpolados de La propiedad comunal de la tierra de Kovalevsky con respecto a Argelia, Marx (a través de Kovalevsky) observó que «siglos de dominio árabe, turco y finalmente francés, excepto en el período más reciente… fueron incapaces de romper la organización consanguínea [basada en el parentesco] y los principios de indivisibilidad e inalienabilidad de la propiedad de la tierra». 67

Sin embargo, solo una revuelta podría asegurar la tenencia comunal duradera de la tierra. Tras pasar dos meses en Argel en 1882 por motivos de salud, Marx declaró que los argelinos «se arruinarían sin un movimiento revolucionario». 68 Asimismo, tomó nota especial, a través de sus extractos de Kovalevsky, del «robo británico de la propiedad comunal y privada de los campesinos» en la India. 69

Debido a problemas de salud, Marx no pudo en estos últimos años antes de su muerte en 1883 desarrollar un tratado, como claramente había pretendido, basado en sus Cuadernos Etnológicos. Sin embargo, Engels intentó llevar adelante los descubrimientos etnológicos de Marx a través de Morgan, Maurer y otros en su Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), escrito en el año después de la muerte de Marx, así como en La marca (1882), que Marx leyó y comentó antes de su publicación.

El análisis de Engels estaba profundamente arraigado en el examen del parentesco y las relaciones de género, particularmente la gens (clan) tal como se manifestaba en diferentes culturas. En todas partes —entre los iroqueses en Norteamérica, entre los incas en Perú, en las comunidades aldeanas de la India y Java, en la obshchina rusa, en los clanes celtas de Europa, en la antigüedad griega y en la marca alemana— había indicios, según él, de grandes comunidades domésticas, vida en común, tenencia de tierras en común, labranza común y trabajo cooperativo, que variaban con el tiempo y el lugar. Aspectos de estas relaciones comunales arcaicas eran evidentes en la antigua fratria griega y la gens romana . 70 «La comunidad doméstica patriarcal», declaró,

Estaba extendida, si no era universal, como la etapa intermedia entre la familia comunista de derecho materno y la familia aislada moderna… La cuestión de si su unidad económica era la gens, la comunidad doméstica o un grupo de parentesco comunista intermedio, o si estos tres grupos existían dependiendo de las condiciones de la tierra, seguirá siendo objeto de controversia durante mucho tiempo. Pero Kovalevsky sostiene que las condiciones descritas por Tácito no presuponen la marca o la comunidad aldeana, sino la comunidad doméstica; solo que esta última se desarrolló, mucho más tarde, en la comunidad aldeana, debido al crecimiento demográfico. 71

En la concepción de Engels, en las primeras y más tradicionales sociedades tribales de cazadores y recolectores, donde aún no existía un excedente económico, el orden social se centraba más en la reproducción de las relaciones de parentesco y de la población que en la producción en sentido económico. 72

El problema contemporáneo de la comuna rusa, que jugó un papel importante en el pensamiento de Marx y Engels, surgió por primera vez en 1847-1852. Fue en ese momento que el barón prusiano von Haxthausen-Abbenburg (aristócrata y funcionario alemán y partidario de la servidumbre) escribió un estudio de las relaciones agrarias rusas con el apoyo del zar, en el que descubrió la existencia generalizada del mir ruso ( obshchina ).

Este descubrimiento iba a jugar un papel importante en el desarrollo del populismo ruso. Al principio, Marx no vio nada particularmente distintivo en el mir ruso, viéndolo simplemente como una manifestación de un orden comunal arcaico en decadencia. Sin embargo, al recibir una copia de La situación de la clase obrera en Rusia por el joven erudito ruso V. V. Bervi (Flerovskii) en 1869, Marx se dedicó con la mayor urgencia a aprender a leer ruso, lo que logró en menos de un año. Esto lo llevó a estudiar intensamente el populismo ruso, lo que terminó cambiando su visión sobre el significado contemporáneo del mir. 73

La visión desarrollada de Marx de la comuna rusa se manifestó en los borradores de 1881 de su carta a Vera Zasulich, y en el prefacio de 1882 (escrito junto con Engels) a la segunda edición rusa de El Manifiesto Comunista. En sus borradores de cartas a Zasulich, Marx argumentó que el mir ruso era la forma más desarrollada de agricultura comunal, cuyos rastros se habían encontrado «en todas partes» en Europa y en partes de Asia. Formas anteriores, como las tribus alemanas en la época de César, se basaban en el parentesco y se caracterizaban por la vida comunitaria y el cultivo colectivo.

En contraste, la posterior comuna agraria de la Marca alemana, como lo describió Tácito más de un siglo después, combinó la propiedad comunal de la aldea, incluida la redistribución periódica de la tierra, con hogares individuales y cultivo. La comuna agraria exhibió un “dualismo” en las formas de propiedad que fue a la vez fuente de mayor vitalidad y signo de la inminente disolución y del surgimiento gradual de la propiedad privada, en la que la propiedad comunal restante se convertiría en un mero apéndice. 74

Todas las formas supervivientes de la agricultura comunal, presentes en Rusia y Asia durante el siglo XIX (en Rusia, libres de la fuerza distorsionadora de la colonización externa), exhibieron las mismas características fundamentales y el dualismo de la comuna agraria. Dondequiera que el comunismo agrario haya sobrevivido, se debió a su existencia como un microcosmos localizado sujeto a un despotismo más o menos centralizado por encima de la comuna. Todo esto planteó la pregunta de si la comuna rusa, o mir, podría ser la base para el desarrollo de una nueva sociedad comunista.

La respuesta provisional de Marx fue que, dadas: (1) la base no familiar de la comuna rusa; (2) su contemporaneidad, lo que significaba que podía incorporar algunos de los logros positivos del sistema capitalista sin tener que someterse a su duro tributo; y (3) su supervivencia a nivel nacional, podría ser el núcleo de una sociedad comunal de reciente desarrollo, arraigada en el trabajo cooperativo. La crisis de la sociedad capitalista contemporánea podría por sí misma promover “el retorno de las sociedades modernas a una forma superior de propiedad colectiva de la producción de tipo ‘arcaico’”. Pero para que esto sucediera, sería necesaria una revolución que se apoyara en los movimientos socialistas contemporáneos. 75

Marx y Engels concluyeron su prefacio a la segunda edición rusa del Manifiesto Comunista con las palabras: “Si la Revolución rusa se convierte en la señal para la revolución proletaria en Occidente, de modo que las dos se complementen, entonces la propiedad comunal campesina de la tierra de Rusia puede servir como punto de partida para un desarrollo comunista”. 76

La sociedad comunal como pasado y futuro

Marx indicó varias veces a lo largo de su vida que la supervivencia de los restos de la propiedad comunal de la tierra en la región que rodea Tréveris, donde creció, le había dejado una profunda impresión. Había discutido estas relaciones de propiedad arcaicas en su juventud con su padre, un abogado. Su traducción de Germania de Tácito, completada mientras Marx todavía era un adolescente, sin duda reforzó estas opiniones. Sus primeros estudios de la polis griega y la filosofía a través de Aristóteles y Epicuro (ambos abordaron la naturaleza de la comunidad); su compromiso como editor de Rheinische Zeitung con la cuestión de la pérdida de los derechos consuetudinarios del campesinado sobre el bosque; y su adopción de la noción de apropiación/propiedad de Hegel como base de la sociedad, todo ello alimentó esta perspectiva.

La propiedad, para Marx, escribiendo en 1842, surgió del “poder elemental de la naturaleza” y del trabajo humano. Esto era visible en la Alemania de su época en el derecho consuetudinario/comunitario a recolectar madera del bosque, en consonancia con todas las formas de apropiación básicas para la existencia humana. 77

El enfoque de Marx a la cuestión del comunismo desde el principio fue materialista e histórico, enfatizando los orígenes sociales de los seres humanos, en oposición a las visiones individualistas, idealistas, románticas y utópicas comunes entre los socialistas franceses y los jóvenes hegelianos alemanes. Desde sus primeros escritos, enfatizó la base natural y comunitaria de la apropiación humana de la naturaleza y el desarrollo social de las relaciones de propiedad como producto del trabajo humano evidente a lo largo de la historia de la humanidad, contrastando esto con las relaciones alienadas de la propiedad privada capitalista.

Esto implicó una visión profundamente antropológica y una teoría del trabajo de la cultura. 78 La ontología social resultante sustentó toda su crítica de la economía política. La noción de que el pasado ofrecía pistas para el futuro humano y la posibilidad de trascender el presente a través de la creación de una sociedad comunal superior, gobernó el pensamiento de Marx casi desde el principio.

Debido a la importancia subyacente de la sociedad comunal en el pensamiento de Marx, este se basó en toda la información histórica y antropológica disponible en su época para explorar las diversas formas de propiedad y gobernanza comunal, incluyendo tanto las comunas agrarias como las estructuras comunales urbanas. Profundizó en la historia griega y romana, los informes de los administradores coloniales y las primeras obras etnológicas.

Esta investigación fue continuada por otros marxistas clásicos, en particular Rosa Luxemburg. 79 En última instancia, Marx estaba convencido de que el pasado mediaba entre el presente y el futuro. La base natural y espontáneamente comunal de la humanidad resucitaría en una forma superior de sociedad, no solo en Europa, sino en todo el mundo mediante la revolución. «Ninguna interpretación errónea de Marx», escribió Hobsbawm, «es más grotesca que la que sugiere que esperaba una revolución exclusivamente de los países industriales avanzados de Occidente». 80

En nuestra época, las revoluciones en China, con sus tempranas y vibrantes Comunas Populares y su actual sistema de tenencia colectiva de la tierra en comunidades, y en Venezuela, con sus diversas comunas y su lucha por crear un “estado comunal”, demuestran que el futuro humano, si es que ha de haber alguno, requiere la creación de una sociedad comunal, una sociedad de, por y para los productores asociados. 81

Notas

RN Berki, Insight and Vision: El problema del comunismo en el pensamiento de Marx(Londres: JM Dent, 1983), 1.

Paresh Chattopadhyay, El modo de producción asociado de Marx (Londres: Palgrave Macmillan, 2016).

Sobre Marx y Epicuro, véase John Bellamy Foster, Breaking the Bonds of Fate: Epicurus and Marx (próximamente, Monthly Review Press).

Karl Marx y Federico Engels, Obras completas (Nueva York: International Publishers, 1975), vol. 1, 215-223; Moses Hess, La sagrada historia de la humanidad y otros escritos(Cambridge: Cambridge University Press, 2004); David McLellan, Karl Marx: su vida y pensamiento (Nueva York: Harper and Row, 1973), 47-56.

Moses Hess, “ Discurso sobre el comunismo, Elberfeld, 15 de febrero de 1845 ”, Marxists Internet Archive, marxists.org; Lucrecio 5.1136; Aristóteles, Política I.1 253a; Patricia Springborg, “Marx, la democracia y la polis antigua”, Filosofía crítica 1, no. 1 (1984): 52. Al referirse al hombre como un “animal político”, Aristóteles se refería a un miembro de una polis , es decir, una sociedad, particularmente una ciudad.

Jean-Jacques Rousseau, Los “Discursos” y otros escritos políticos tempranos (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 165; Pierre-Joseph Proudhon, ¿Qué es la propiedad?(Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 13–16, 70.

G. W. F. Hegel, Filosofía del derecho (Oxford: Oxford University Press, 1952), pp. 41-42. Sobre la propiedad como apropiación en la economía política clásica (como en John Locke), véase C. B. Macpherson, Teoría política del individualismo posesivo (Oxford: Oxford University Press, 1962), pp. 194-262; John Locke, Dos tratados sobre el gobierno civil(Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 297-301.

Karl Marx, El Capital , vol. 1 (Londres: Penguin, 1976), 647.

Marx, Obras completas , vol. 1, 17.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 26, 168.

Karl Marx y Federico Engels, Correspondencia selecta (Moscú: Progress Publishers, 1975), 189; Karl Marx, “Correspondencia Marx-Zasúlich: cartas y borradores”, en Marx tardío y el camino ruso , ed. Teodor Shanin (Nueva York: Monthly Review Press, 1983), 118; Kevin B. Anderson, Los caminos revolucionarios del Marx tardío (Londres: Verso, 2025), 70. Sobre el marco alemán, véase Federico Engels, “El marco”, en Engels, socialismo utópico y científico (Nueva York: International Publishers, 1989), 77–93.

Marx y Engels, Obras Completas , vol. 1, 254; Daniel Bensaïd, Los desposeídos: Los debates de Karl Marx sobre el robo de madera y los derechos de los pobres (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2021). Sobre estos derechos consuetudinarios en el contexto inglés del siglo XVIII, véase EP Thompson, Costumbres en común (Nueva York: The New Press, 1993).

Eric Hobsbawm, Introducción a Karl Marx, Formaciones económicas precapitalistas(Nueva York: International Publishers, 1964), 21.

Nota de los editores, en Marx y Engels, Obras completas , vol. 35, 773. Marx se basaría en El Capital en obras como las de George Campbell, Modern India: A Sketch of the System of Civil Government (Londres: John Murray, 1852) y T. Stamford Raffles, The History of Java(Londres: John Murray, 1817).

Thomas R. Trautmann, Lewis Henry Morgan y la invención del parentesco (Berkeley: University of California Press, 1987), 3.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 29, 461.

Karl Marx, Grundrisse (Londres: Penguin, 1973), 495; Marx y Engels, Obras Completas , vol. 5, 32-33. La cuestión del «derecho materno» o de la sociedad matrilineal tradicional fue introducida posteriormente por Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado , basándose principalmente en La sociedad antigua de Lewis Henry Morgan y los Cuadernos etnológicos de Marx .

Karl Marx, Teorías de la plusvalía (Moscú: Progress Publishers, 1975), parte 3, 422–23; Frederick Engels, “Suplemento al tomo tres de El capital ”, en Karl Marx, El capital , vol. 3 (Londres: Penguin, 1981), 1038; Marx y Engels, Obras completas , vol. 47, 103. Engels amplió el concepto de “comunismo primitivo” a los precursores de la asociación del marco germánico, así como a las comunidades aldeanas de la India y a la comuna rusa o mir ( obshchina ) de su época. La inclusión de los precursores del marco alemán en este contexto fue probablemente lo que explicó su propia sustitución muy provisional del término “comunismo primitivo” (en su apéndice a El capital y en un par de cartas) por el modo asiático como caracterización del modo base de producción en tales sociedades. Engels se abstuvo por completo de aludir a las sociedades de caza y recolección anteriores, como «comunismo primitivo», viendo a estas sociedades como determinadas en gran medida por las relaciones de parentesco en lugar de la economía. Sin embargo, ni Marx ni Engels tenían ninguna duda sobre el carácter comunal-clánico de estas sociedades anteriores, que fue reforzado en las décadas de 1870 y 1880 por sus escritos antropológicos: Cuadernos etnológicos de Marx y Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels . Véase Stephen P. Dunn, «La posición del orden social primitivo-comunal en la teoría soviética-marxista de la historia», en Hacia una antropología marxista , ed. Stanley Diamond (Berlín: De Gruyter, 2011), 175, 181; Moses Finley, » La sociedad antigua «, en Un diccionario de pensamiento marxista , ed. Tom Bottomore et al. (Oxford: Blackwell, 1983), 20.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 5, 33.

Karl Marx, Cuadernos Etnológicos , ed. Lawrence Krader (Assen, Países Bajos: Van Gorcum, 1974), 292; Marx, Grundrisse , 474–75, 477, 483.

Springborg, “Marx, la democracia y la antigua polis”, 52–53.

Karl Marx, Primeros escritos (Londres: Penguin, 1974), 90; Hegel, Filosofía del derecho , 183; Marx, El capital , vol. 3, 970; Karl Polanyi, Economías primitivas, arcaicas y modernas(Boston: Beacon Press, 1971), 82–83.

Marx, Grundrisse , 103, 491, 495–96; Marx, Cuadernos Etnológicos , 213; Marx y Engels, Obras Completas , vol. 5, 332; Marx, El Capital , vol. 3, 970; Springborg, “Marx, la Democracia y la Antigua Polis”, 59; Finley, “La Sociedad Antigua ”, 20. Como señala Samir Amin, la esclavitud “prácticamente no se encuentra en ninguna parte como el origen de la diferenciación de clases”. Samir Amin, Desarrollo Desigual: Un Ensayo sobre las Formaciones Sociales del Capitalismo Periférico (Nueva York: Monthly Review Press, 1976), 20. La acuñación de monedas apareció en China aproximadamente al mismo tiempo que en Lidia (o antes). Véase “ Monedas Chinas ”, Asociación Numismática Americana, sin fecha, money.org

Marx, El Capital , vol. 3, 245; Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism(Londres: New Left Books, 1974), 18, 35. La gran obra de GEM de Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World (Londres: Duckworth, 1981) puede considerarse alineada con Anderson en este aspecto. En contraste, véase Ellen Meiksins Wood, Peasant-Citizen and Slave (Londres: Verso, 1989), 42–80. Wood argumentó que, aparte del servicio doméstico y el trabajo en las minas de plata, dos áreas donde predominaba el trabajo esclavo, las personas esclavizadas restantes en la antigua Atenas estaban «dispersas a través de la división del trabajo», incluyendo áreas como la agricultura y el «servicio civil inferior», como en el caso de los «arqueros escitas que representaban lo más cercano a una fuerza policial ateniense». Madera, campesino-ciudadano y esclavo , 79.

Marx, Grundrisse , 245, 491, 495–96; Marx, Cuadernos etnológicos , 213; Marx y Engels, Obras completas , vol. 5, 332; Springborg, “Marx, la democracia y la antigua polis”, 59; Finley, “ La sociedad antigua ”, 20. Sobre la formación tribal en el Ática, véase George Thomson, El Egeo prehistórico: estudios sobre la sociedad griega antigua (Londres: Lawrence y Wishart, 1978), 104–9.

Esto se ha establecido con gran detalle en la investigación clásica contemporánea. Véase Richard Seaford, Money and the Early Greek Mind: Homer, Philosophy, Tragedy(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 1–20, 125–36, 147–72.

Marx, Grundrisse , 540.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 4, 31–32.

Marx, Grundrisse , 87–88, 488–89.

Marx, Grundrisse , 483, 495. En relación con Java, Marx recibió la influencia de la Historia de Java de Thomas Stamford Raffles de 1817. Marx, El Capital , vol. 1, 417, 916; Raffles, Historia de Java .

Tácito, Germania , 26; traducción como se encuentra en Tácito, The Agricola and the Germania , trad. H. Mattingly y SA Handford (Londres: Penguin, 1970), 122–23.

Marx, Grundrisse , 473–75.

Marx, Grundrisse , 473–75; Springborg, “Marx, la democracia y la antigua polis”, 56.

Marx, Grundrisse , 102–3, 473, 490; Karl Marx, El Capital , vol. 2 (Londres: Penguin, 1978), 196, 226; Marx, El Capital , vol. 3, 1017; William H. Prescott, Historia de la conquista de México/Historia de la conquista del Perú (Nueva York: Modern Library, sin fecha; publicado originalmente por separado en 1843/1847), 756–57.

Marx, Teorías de la plusvalía , Parte 3, 422–23; Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política (Moscú: Progress Publishers, 1970), 21, 33; Marx, Grundrisse , 490–95.

Hobsbawm, Introducción a Marx, Formaciones económicas precapitalistas , 37–38.

El concepto de Marx del “modo de producción asiático”, un término que casi nunca usó directamente (aunque hizo referencia frecuente a las comunidades aldeanas asiáticas), tenía la virtud de ir en contra de cualquier teoría unilineal del desarrollo, planteando la cuestión de caminos alternativos. Lo vio como la representación de la forma más antigua de propiedad comunal, que, como la forma eslava relacionada, era notable por su tenacidad. Finalmente, concluiría que la comuna rusa (así como quizás algunas comunidades aldeanas asiáticas) podrían concebiblemente ser la base de desarrollos revolucionarios cuando se integraran con el pensamiento comunista moderno, posiblemente evitando el camino capitalista. Véase Marx, Theories of Plusvalue , parte 3, 422-423; Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production: Sources, Development and Critique in the Writings of Karl Marx (Assen, Países Bajos: Van Gorcum and Co., 1975), 5-7, 183; John Bellamy Foster y Hannah Holleman, “Weber y el medio ambiente”, American Journal of Sociology 117, no. 6 (2012): 1640–41; Bryan S. Turner, “Sociedad asiática”, en A Dictionary of Marxist Thought , 32–36; Karl Wittfogel, “Geopolítica, materialismo geográfico y marxismo”, Antipode 17, no. 1 (1985): 21–71.

Marx, Grundrisse , 470–73; Marx, Teorías de la plusvalía , Parte 3, 422; Marx, Formaciones económicas precapitalistas , 69–70, 88; Marx y Engels, Obras completas , vol. 25, 149–50.

Es un error argumentar, como lo hace Kevin Anderson, que Marx se interesaba principalmente por las “formaciones sociales comunales” en su conjunto y que la “propiedad comunal” era una categoría demasiado superficial para sus investigaciones. Más bien, Marx siempre basó su análisis en esta esfera en la propiedad comunal, que a menudo se encontraba en formas que contradecían la formación tributaria más amplia. Tampoco tiene sentido afirmar que muchas sociedades tradicionales “carecen de mucho en términos de propiedad”, ya que la propiedad en sí misma, para Marx (y Hegel), es simplemente un derivado de las formas de apropiación que se encuentran en la base de la existencia material humana en todas sus formas. Por lo tanto, ninguna sociedad puede estar desprovista de propiedad. Anderson, The Late Marx’s Revolutionary Roads , 8–19.

Marx, Grundrisse , 171–72.

Marx, El Capital , vol. 1, 171–72.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 6, 127; István Mészáros, Beyond Capital (Nueva York: Monthly Review Press, 1995), 765.

Marx, Grundrisse , 172-173; Mészáros, Más allá del Capital , 749. La noción de «cadáver del tiempo» se relaciona aquí con la concepción epicúrea del tiempo como el accidente de los accidentes, «la muerte inmortal», que borra todo rasgo cualitativo. Marx, Obras Completas , vol. 1, 63-65; Marx, Obras Completas , vol. 6, 166.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 42, 515; Karl Marx, Textos sobre el método , ed. Terrell Carver (Oxford: Basil Blackwell, 1975), 195.

Marx, El Capital , vol. 1, 451–53.

Sobre el concepto de “economía natural” en Marx y Rosa Luxemburg, véase Scott Cook, Understanding Commodity Economies (Nueva York: Rowman and Littlefield, 2004), 114, 130–31, 151; Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (Nueva York: Monthly Review Press, 1951), 368–85.

Amin, Desarrollo desigual , 13–20.

Peter Linebaugh, El Manifiesto de la Carta Magna (Berkeley: University of California Press, 2008), 44–45.

Jan de Vries, La economía de Europa en una era de crisis, 1600-1750 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 43; Christopher Dyer, “La economía y la sociedad”, en Oxford Illustrated History of Medieval England , ed. Nigel Saul (Oxford: Oxford University Press, 1997), 143-146; Thomas Edward Scrutton, Commons and Common Fields (Cambridge: Cambridge University Press, 1887), 1; John Bellamy Foster, Brett Clark y Hannah Holleman, “Marx y los comunes”, Social Research 88, n.º 1 (primavera de 2021): 1-5.

Marx, El Capital , vol. 1, 889. Véase Ian Angus, La guerra contra los bienes comunes: desposesión y resistencia en la creación del capitalismo (Nueva York: Monthly Review Press, 2023).

Véase Jan Dumolyn y Jelle Haemers, Comunas y conflictos: rebelión urbana en Flandes medieval tardía , eds. Andrew Murray y Joannes van den Maagdenberg (Boston: Brill, 2023), 229–49.

Mitchell Abidor, “ La Comuna de París: el mito hecho material ”, Tocqueville21, 11 de mayo de 2021, tocqueville21.com.

Mathijs van de Sande y Gaard Kets, “ De la comuna al comunalismo ”, Resilience, 22 de marzo de 2021, resilience.org.

Karl Marx y Federico Engels, Escritos sobre la Comuna de París , ed. Hal Draper (Nueva York: Monthly Review Press, 1971), 76–81.

Marx y Engels, Escritos sobre la Comuna de París , 75; Federico Engels en Karl Marx, Crítica del programa de Gotha (Nueva York: International Publishers, 1938), 31.

Marx y Engels, Obras Completas , vol. 25, 247–48, 267–68; VI Lenin, El Estado y la Revolución (Moscú: Editorial Progreso, 1969), 16–27. Sobre la cuestión de la «extinción del Estado», véase Mészáros, Más allá del Capital , 460–95.

Marx, Crítica del programa de Gotha , 5–10, 31; Karl Marx y Federico Engels, El manifiesto comunista (Nueva York: Monthly Review Press, 1964), 41.

Marx, El Capital , vol. 3, 959.

Marx, Primeros escritos , 348.

Trautmann, Lewis Henry Morgan y la invención del parentesco , 3; Lewis Henry Morgan, Ancient Society , ed. Eleanor Burke Leacock (Nueva York: Merdian Books, 1963); Prefacio a John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (Nueva York: Monthly Review Press, 2000), 212–13.

Karl Marx, “Extractos de MM Kovalevsky”, en Krader, El modo de producción asiático , 346–414.

Karl Marx a Federico Engels, 25 de marzo de 1868, en Marx y Engels, Correspondencia selecta , 188–89.

Lawrence Krader, Introducción a Marx, Cuadernos Etnológicos , 28.

Marx, Cuadernos etnológicos , 150.

Lewis Henry Morgan, Casas y vidas domésticas de los aborígenes americanos (Chicago: University of Chicago Press, 1965), 6.

Marx, Cuadernos etnológicos , 81, 139; Morgan, La sociedad antigua , 562.

Marx, “Extractos de M. M. Kovalevsky”, 400.

Karl Marx a Laura Lafargue, 13 de abril de 1882, Obras completas , vol. 46, 242; Peter Hudis, “Marx entre los musulmanes”, Capitalism Nature Socialism 15, no. 4 (2004): 67.

Marx, “Extractos de MM Kovalevsky”, 387. Véase John Bellamy Foster, Brett Clark y Hannah Holleman, “ Marx and the Indigenous ” , Monthly Review 71, no. 9 (febrero de 2020): 9–12.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 26, 167–68, 190–203; Marx y Engels, Obras completas , vol. 6, 482; Federico Engels, “La marca”, en Federico Engels, Socialismo utópico y científico (Nueva York: International Publishers, 1989), 77–93. A menudo se dice que “La marca” de Engels apareció por primera vez como apéndice de la edición de 1892 de Socialismo utópico y científico , pero se publicó inicialmente en la primera edición alemana de Socialismo utópico y científico en 1882. Engels se la envió a Marx antes de su publicación solicitándole cambios sugeridos. Aunque Marx ya había tomado notas sobre la Marca Teutónica en sus Cuadernos Etnológicos , basados en la discusión de Maurer, fueron «La Marca» de Engels y los comentarios de Marx al respecto en sus borradores de cartas a Vera Zasulich los que representaron su visión más desarrollada, un aspecto en el que coincidieron estrechamente. Marx y Engels, Correspondencia Selecta , 334.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 26, 241–42. El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels es a menudo descartado por su supuesta noción rígida de “comunismo primitivo”. Así, el antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow en El amanecer de todo usan esto como excusa para descartar el análisis de Engels, a pesar del hecho de que el propio Engels nunca usó el término “comunismo primitivo” en su libro , que fue importado al materialismo histórico en este contexto por el marxismo de la Segunda y la Tercera Internacional. Engels tampoco aplicó nunca el término “comunismo primitivo” a las sociedades de cazadores y recolectores, que vio a través de una lente de parentesco mucho más compleja, aunque reconociendo elementos “comunales”. Las líneas principales del argumento de Engels, centrado en el parentesco, la comunidad y el igualitarismo en las sociedades tradicionales, se ajustan a lo que la antropología en general ha descubierto desde hace mucho tiempo a este respecto. Tras imponerle a Engels la noción de una especie de «comunismo primitivo» absoluto, puro y holístico, Graeber y Wengrow proceden a declarar que las relaciones de propiedad eran más «ambiguas» de lo que Engels creía. Enfatizan la división sexual del trabajo, como si esto invalidara el argumento de Engels, ignorando su propio análisis al respecto. Sin embargo, no se puede negar la existencia de propiedad comunal y acuerdos relativamente igualitarios en las sociedades de cazadores y recolectores, y en muchas sociedades posteriores. Por lo tanto, los propios Graeber y Wengrow señalan un «comunismo de base», supuestamente en oposición al uso dogmático (aunque en realidad inexistente) que Engels hace del «comunismo primitivo» para describir las sociedades de cazadores y recolectores. David Graeber y David Wengrow, The Dawn of Everything: A New History of Humanity (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2021), 47. Para un análisis más detallado de Origin of the Family, Private Property, and the State de Engels , con énfasis en los aspectos de parentesco-familia-género de su argumento, véase John Bellamy Foster, The Return of Nature (Nueva York: Monthly Review Press, 2020), 287–96. Sobre el carácter igualitario de las sociedades de parentesco tradicionales y sus aspectos colectivos/comunales, véase Morton Fried, The Evolution of Political Society: An Essay on Political Anthropology (Nueva York: Random House, 1967); Richard B. Lee, “Reflections on Primitive Communism”, en Hunters and Gatherers , eds. Tim Ingold, David Riches y James Woodburn (Nueva York: Berg, 1988), 252–68.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 26, 131–32; Dunn, “La posición del orden primitivo-comunal en la teoría soviética-marxista de la historia”, 180–81.

Haruki Wada, “Marx y la Rusia revolucionaria”, en Shanin, El Marx tardío y el camino ruso , 43–45.

Marx, “Correspondencia Marx-Zasulich”, 103, 107–9, 118–20.

Marx, “Correspondencia Marx-Zasulich”, 110–13, 120–21.

Karl Marx y Federico Engels, “Prefacio a la segunda edición rusa del Manifiesto del Partido Comunista ” (1882), en El Marx tardío y el camino ruso , ed. Shanin, 139.

Marx y Engels, Obras completas , vol. 1, 234.

Charles Woolfson, La teoría del trabajo como cultura: un reexamen de la teoría de los orígenes humanos de Engels (Londres: Routledge and Kegan Paul, 1982); Marx y Engels, Obras completas , vol. 25, 452–64.

Rosa Luxemburg, Obras completas , vol. 1, ed. Peter Hudis (Londres: Verso, 2014), 146–234.

Hobsbawm, Introducción a Marx, Formaciones económicas precapitalistas , 49.

Sobre China, véase William Hinton, Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village (Nueva York: Monthly Review Press, 2008) y Lu Xinyu, “’Chinese-Style Modernization’: Revolution and the Worker-Peasant Alliance ”, Monthly Review 76, n.º 9 (febrero de 2025): 22–41. Sobre Venezuela, véase John Bellamy Foster, “ Chávez and the Communal State ”, Monthly Review 66, n.º 11 (abril de 2015): 1–17; y Chris Gilbert, Commune or Nothing!: Venezuela’s Communal Movement and Its Socialist Project (Nueva York: Monthly Review Press, 2023).